|

行業首創碳數據監測管理平臺、元宇宙低碳小鎮、“X-MEN”機器人、智能巡檢機器人、高海拔增壓補氧模塊化建筑群……9月1日-5日,2022年中國國際服務貿易交易會在京舉行。中國建筑集團有限公司(以下簡稱“中國建筑”)攜一大批建筑“黑科技”亮相首鋼園區工程咨詢與建筑服務專題展,全景展示公司在綠色建筑技術、智能裝備、智慧工地管理、智能化集成系統等領域的技術實力與服務能力。

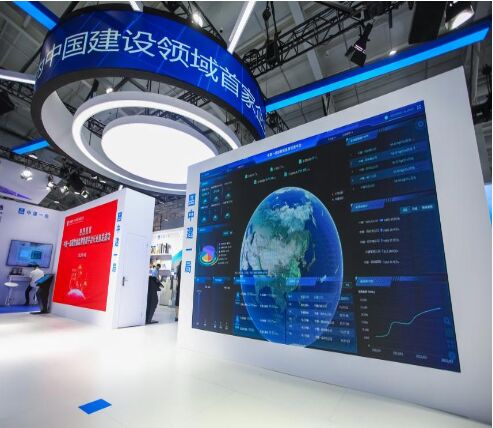

漫步展區,可感、可看、可研,游客通過大屏、沙盤和實體模型,沉浸式體驗一場綠色建造、智慧建造、數字建造之旅。

聚焦綠色,致力低碳發展

建筑業作為國民經濟重要支柱產業之一,是實現碳達峰、碳中和目標的重要一環,讓建筑減碳是推進行業綠色發展的關鍵一步。

大屏數據實時更新,記錄著中國建筑471個在建項目在施工過程中的碳排放數據監測。走進中建一局展區,自主研發的行業首創的碳數據監測管理平臺備受關注。平臺可對建筑原材、施工建造和建筑運維三方面的碳排放進行統計和實時監測,從而實現建筑行業從原材運輸到后期運營管理的全生命周期碳排放數據管理,為實現碳配額管理和交易打下良好基礎。

大傾斜角的屋蓋,異域風情的弧形穹頂,一片片隨著光線變幻規律波動的遮光板……在元宇宙低碳小鎮里,“虛擬游客”可以自主選擇節能材料,并結合自然通風采光、雨水收集、光伏建筑一體化等綠色技術,體驗建設生態家園。

“近年來,我們加速推進數字科技與工程管理深度融合,打造基于區塊鏈技術的建筑工程數字管理云平臺,形成覆蓋全業態、全產品的一體化數字建造解決方案。”中國建筑一局黨委書記、董事長吳愛國說。

親身體驗,更需直觀感受。房山零碳養老示范項目沙盤實景展示中建一局的低碳建造實力:通風采光、雨水收集、光伏建筑一體化、光儲直柔、無熱橋設計、新風熱回收等綠色技術相結合,投入使用后可實現年均節約用電9萬度,年均減少二氧化碳排放約85.7噸,實現自控冷暖、節能零碳的可持續生態家園。

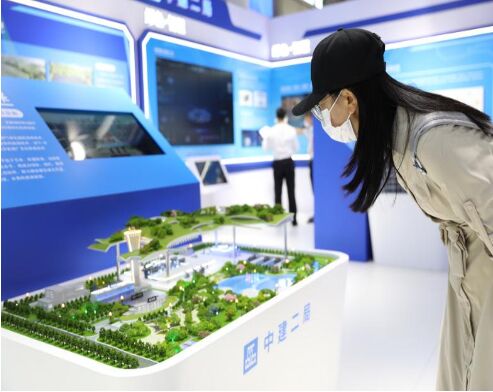

走進中建二局展區,作為中國首個地下/半地下的垃圾綜合處理設施,雄安垃圾綜合處理設施項目模型展示垃圾焚燒發電煙

氣凈化超低排放技術、城市垃圾固廢協同處理技術等實現超低污排放,垃圾電廠變身郊野公園,建成后將助力雄安新區成為天藍、地綠、水秀的美麗家園。

在中建安裝展區,一臺不足1.5米高的“小箱子”引起了不少觀眾的好奇。“這是一臺微流場反應裝備,它可實現萬噸級綠色產品生產,也可將二氧化碳等物質轉化為綠色產品,實現負碳排放。”中建安裝工程研究院工作人員介紹。該設備的智能化、模塊化反應撬裝裝置可將反應時間從小時縮短至幾十秒,廣泛應用于精細化工領域,具有良好的社會經濟效益。

聚焦智造,致力數字賦能

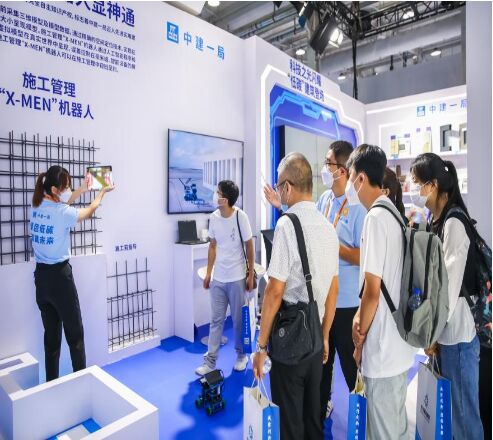

機器人掃描建模,手持移動設備實時查看立體影像,墻體內部的一條條鋼筋管線宛如一幅縱橫交錯的經脈圖呈現在大家眼前。身臨其境的數智建造體驗之旅,吸引不少群眾駐足觀看。

這是中建一局自主研發的施工管理“X-MEN”機器人,工程師提前將建筑三維模型傳輸到機器人中,機器人通過激光雷達建圖定位系統,在圍繞建筑行進時同步記錄距離和方位的坐標點,實時生成建筑立體影像,輔助檢查施工質量、校準機電管線位置等。在建筑交付運營后,機器人同樣可以大顯身手,如果需要對房屋結構進行改造,只需要讓機器人走一圈,就可以像開了透視眼一樣看到墻體內部的構造,施工時完美避開內部的鋼筋或者水電線路,真正實現建筑數字化管理。

機器人作為先進智能技術,越來越多應用在建筑施工中。測量機器人是中建三局自主研發應用道路工程的測量設備,能夠自主駕駛完成測量儀器調平測量,自動實現道路坐標錄入及成圖,綜合測量精度達到2毫米,比傳統人工設站逐點測量效率提高10倍以上,大大降低道路施工測量的工作量。點云掃描機器人是中建科技自主研發的國內首款全自動質量檢測機器人,頂部的紅外傳感設備能進行360度旋轉掃描,以360000點/秒的掃描速率對室內60米范圍內的建筑進行數據采集,完成逆向建模工作,還原現場施工情況,實現測量數據100%覆蓋,檢測精度達到2毫米,檢測效率提升20倍以上。鋼筋綁扎機器人通過工業六軸機械臂、工裝夾具、旋轉工作臺、集成控制系統等軟硬件,實現飄窗鋼筋網籠的自動綁扎,相比人工可提高生產效率4倍,良品率提升至95%以上。

一臺能跑能跳的智能機器狗吸引了眾多目光。這是中建電子自主研發的智能巡檢機器人,它可在施工現場完成定期巡檢作業。通過邊緣分析模塊攝像頭搭建5G網絡平臺,實現避障作業和危險源分析,相比于人類目測巡檢,更加精準可靠。

現場,視頻展示的地鐵隧道打孔機器人同樣吸睛。傳統地鐵施工中,隧道內需要人工安裝大量電纜及設備支架。“我們通過在隧道內配置基站和Wifi通訊平臺,實現遠程檢測操控,完成隧道內打孔無人操作。”中建安裝華北公司技術中心人員介紹,“我們采用的視覺識別技術、傳感器技術可使機器人打孔作業實現智能規劃,并實時監測鉆孔作業質量,作業效率是傳統人工的8倍。”

聚焦創新,致力大國建造

科技創新是企業發展的源動力。中國建筑不斷研發新型裝備,全面塑造高質量發展新優勢。

環繞展廳,零海拔屋吸引前來參觀的眾多展商。零海拔屋是中建三局積極響應國家西部大開發號召、為高海拔地區打造舒適居住環境而自主研發的高海拔增壓補氧模塊化建筑群。該設備采用標準化、模塊化設計,主要功能模塊有功能艙、走廊、過渡區組成,能夠實現承壓保溫、廚衛、給水排污等多種功能,不同模塊可以任意組合、拓展,滿足不同場景需求。艙室配備智能監測系統實時感知室內空氣質量,可自動調節保證溫暖舒適的居住條件,為高原人民帶來零海拔的生活體驗。

零海拔屋還采用了分布式光伏儲能,充分利用了高海拔地方的光照條件,通過光伏陣列發電,不間斷為建筑群供電,降低能耗。2021年,零海拔屋被落地應用于高原鐵路項目中。未來,它還將探索更多落地場景,為戍邊守疆、工程建設、醫療科考等不同進藏人群提供更好的人居環境。

在展廳里,同樣引人注目的還有隔震技術展臺。連通電源,一場小型的模擬地震開始演繹。在同樣劇烈的晃動中,兩座樓棟模型上方的水槽卻不盡相同,傳統結構樓棟模型上方的水槽晃動劇烈,而采用了隔震結構的樓棟模型水槽中的水只是輕輕泛起漣漪。

在模型一旁,一個由橡膠、鋼板層層粘合組成的圓形“黑疙瘩”便是其“奧秘”所在。它由多層橡膠和多層鋼板交替重疊組合而成,橡膠、鋼板的數量、成分、組合都需按照不同的建筑物結構來“排列”。“隔震就像是讓建筑踩上了‘溜冰鞋’。”來自中建-大成公司的工作人員介紹隔震技術的特點。“傳統建筑抗震理念是硬碰硬,‘以剛制剛’,主要手段是增加構件的物理強度。而隔震技術的核心理念是‘以柔克剛’,在建筑物的基礎或下部結構同上部結構之間設置隔震裝置,如橡膠支座、阻尼器等設備,減少輸入到上部結構的地震能量,能把地震作用降低到原來的1/4到1/8。”

走出展館,中建科技設計建造的最高、最大模塊化建筑群——北京亦莊藍領公寓樣板間可實地感受:視頻對講、智能電視、空調、燈光、電動窗簾等智能家居設備一應俱全。與傳統建造方式比,模塊化建造的機電、管線、家具、裝飾、幕墻等90%工序在工廠完成預制生產,運到現場直接吊裝,可節水節電70%,減少80%的建筑垃圾,可循環材料利用率達到90%,實現綠色建造。

中國建筑將立足新發展階段,完整準確全面貫徹新發展理念,服務和融入新發展格局,積極探索智慧、數字、低碳發展新路徑,大力發展綠色設計、綠色建造、綠色建材、綠色運維等,擦亮“中國建造”的低碳底色,助力國家碳達峰、碳中和目標的實現。(來源:新華網)

|